写真が変わるかもしれない9つの思考法|こうやって、考える。:外山 滋比古

SNSを見ていると、いい写真だな…という写真が流れてくることがよくあります。

自分もこんな写真を撮りたいと思った時、たくさんの写真を見たり、撮影のテクニックを調べたり、写真家さんの作品集を手に取ったりするかもしれません。

素晴らしいことだと思います!

ただ、いい写真を撮るヒントは、写真と関係のなさそうなところにも転がっていたりします。

今回は、そんな写真に関する本ではないですが、写真を撮る上で役に立つんじゃないか?と感じた、考え方について書かれた外山滋比古さんの書籍「こうやって、考える。」を紹介しようと思います。

- 同じような写真ばかり撮ってしまう

- 最近ピンとくる写真が撮れない

このように感じている方、写真の撮り方や見方を変えるきっかけになるかもしれません。

この記事では写真にフォーカスしますが、写真以外でも参考になる書籍であるため、少しカメラを置いて読書を楽しんでみてはいかがでしょうか?

書籍の概要

この書籍の著者、外山 滋比古さんは文学博士でありつつ、300冊以上の書籍を執筆された方です。

「こうやって、考える。」は過去の著者の作品の中から、発想力や思考力を磨くためのヒントを抜粋したものです。

1つの考え方が1ページにまとまっているため、すきま時間に気軽に読めて、飛ばし飛ばしで読めるため、普段本を読まない方にもおすすめの書籍です。

写真を撮る際にも参考になる9つの考え方

「こうやって、考える。」の中には150の考え方が載っています。その中から私が、「写真についても言えそうだ…」「言われてみれば、確かにそうだ…」と感心した考え方を9つ抜粋してみました。

①取り合わせの妙:平凡と思うものでも輝く瞬間がある

しその実はそれだけ食べてもそれほどおいしくないかもしれないけれども、しるこの膳に小皿にのってあらわれるとなんともいえない風味である。

出典:「こうやって、考える」 – 外山 滋比古 – p52

日常にありふれた風景、よく見るなんでもないもの。そういったわざわざ写真に撮るまでもないと思うようなものでも、撮ってみると意外といいかも…と思うことがよくあります。

光の当たり方や風で揺れている様子など、その時々の状況や環境などの組み合わせで被写体の表情は変わるため、改めて「観察」は重要であると考えさせられた一節。

②知識に甘えない:セオリーも大事、自分の感性も大事

知識は有力であり、適当に使えば知識は「力」であるけれども、困ったことに、知識が多くなると、自分で考えることをしなくなる。

出典:「こうやって、考える」 – 外山 滋比古 – p55

写真を撮る上での知識として、画角や構図、ボケ感や色合いなど、調べればいくらでも情報は出てきます。ただ、得た知識にとらわれすぎると、ピンとくる写真は撮れないもの。

私もついつい三分割法を多用してしまいがちですが、いろいろ考える前に、「こう撮ったらかっこいいのでは?映えるのでは?」といった感性に頼った写真を撮ってみるのは大事だと感じた一節。

いろいろ考えて撮るのはその後でもいい。

③感想を書く:言語化できると身につく

書くことはおっくうであるが、頭脳をよくするもっともよい方法は書くことだ。

出典:「こうやって、考える」 – 外山 滋比古 – p66

SNSを見ていると「どうしたらこんな写真が撮れるんだ…」と思う写真が流れてきます。「自分には撮れない」と思う前に、なぜ「すごい」と思ったのか、考えて、書き出してみると自分で納得できます。

納得できれば後は写真を撮ってみるだけ。ただし、この書くということは本当におっくうで、私もできていないところ。だから上達も遅いんだろうなと思わされました…

※私のアカウントです

④一回生の思考を逃さない:「なんとなく気になる」という直感の大切さ

ひとりの人間が偶然のように考えたこと、というのは一回性のもので、一度消えたら永久に還ってこない。

出典:「こうやって、考える」 – 外山 滋比古 – p67

思考とは少しずれてしまいますが、「撮りたい!」と思う被写体や景色は、一瞬であることが多かったりします。たまたま人通りが少ない観光地、動物が見せてくれたいい表情…などなど

「撮りたい!」という直感はその時々のものであるため、直感を忘れないための撮影もあっていいのかもしれない。と思った一節。

一度通り過ぎた後、戻って撮影したもの

⑤スタイルを破壊する:たまにはいつもと異なる撮り方で

いったんできてしまったスタイルは、なるべく早く壊さなくては危険である。スタイルによる自家中毒は、精神によって、もっとも恐ろしい老化の原因になるからである。

出典:「こうやって、考える」 – 外山 滋比古 – p73

自分の中でこれが正解と基準を作ってしまうと、そこからはみ出す際に抵抗になってしまう。

上達するにはもっといい写真が撮りたいと悩まないといけないとも思いますが、楽しむことを忘れてはいけないと感じた一節。

仕事でお金をもらって写真を撮っているのであれば、別かもしれませんが…

⑥旅人の視点を持つ:いつもどおりこそ新しい感覚で

知的環境としては、住めば都、は最もまずい状態なのである。行きずりの旅人として見た場合には、面白いものが見られても、住みつくと、見えなくなる。

出典:「こうやって、考える」 – 外山 滋比古 – p83

見慣れた日常や風景も、初めて経験したとき、初めて目にしたときは新鮮であったはず。

慣れると感度は下がるし、盲目になる。

初めてこの場所に来たとき、「何を感じたっけ?」と考えながら周りを見渡すと、何気ない日常の中にも新しい発見がありそうだと感じた一節。

こんなに座面が低かったんだと気づいたときの一枚

⑦異文化を取り込む:写真意外の感性も大事

同じことをしていない人との談笑が豊かなアイディアの温床である。

出典:「こうやって、考える」 – 外山 滋比古 – p156

自分が今まで経験してこなかったことに触れることで、自分の中の引き出しが増える。単純に知らないことを知るのは楽しい。

とりあえずいろんな人と話をしてみて、いろんな経験してみる。その中からためになればラッキーくらいの感覚でいい。そのくらいの軽さでいいと感じた一節。

美術はからっきしですが、読みやすくて面白い本

⑧見えないものの価値を知る:

われわれは、何でも形を目で見ないと承知しないようになった。

雑誌なども、写真ばかりのページが増えた。

出典:「こうやって、考える」 – 外山 滋比古 – p169

写真は目で見るものであるけれど、目には見えないものも写っています。その環境に流れる空気感や、温度や匂いなど、惹かれる写真には感じるものが多い。

撮影者の真意はわからないけど、ストーリー性のようなものを写真に落とし込めると魅力的な写真が取れるのかもしれないと思った一節。

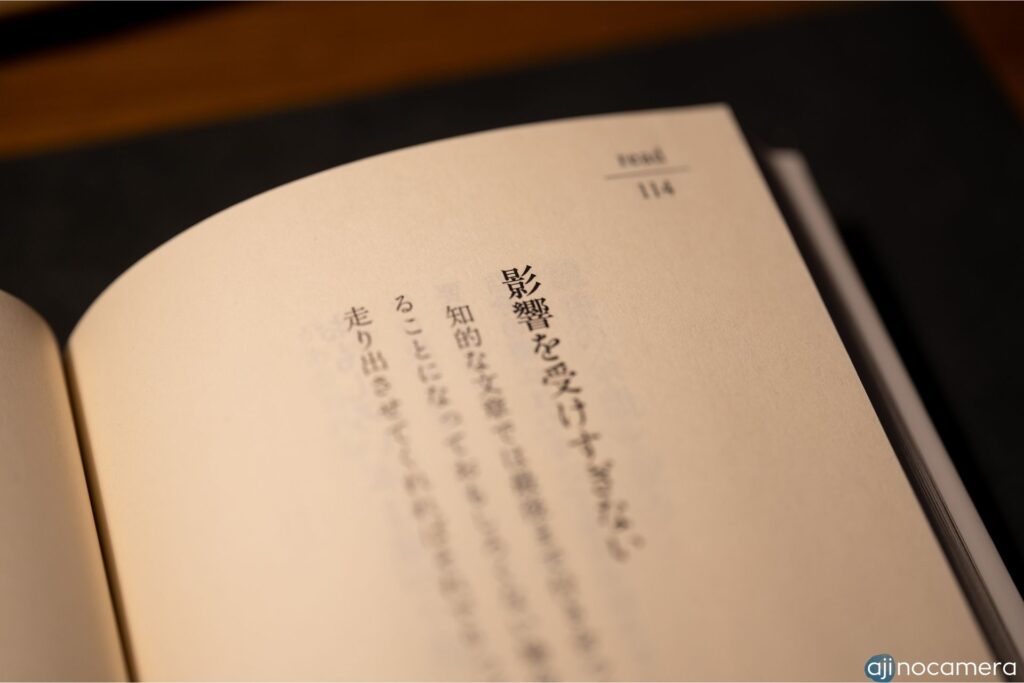

⑨影響を受けすぎない:何事も参考程度に

本はきっかけになればよい。走り出させてくれればそれでりっぱな働きをしたことになる。

出典:「こうやって、考える」 – 外山 滋比古 – p140

ここまで考え方について抜粋してきましたが、最終的にはこれに尽きるかなと。

何事もやり過ぎはいけない。

からだにいいからと同じものを多量に摂取するのが良くないように、なにごともバランスが大切。

考える力が写真をおもしろくする

今回は外山 滋比古さんの著書「こうやって、考える。」を紹介しました。

今回は9つに絞って紹介しましたが、個人的に気づきの多い本で、ここで紹介した以外にもハッとさせられる考え方はいくつかありました。

150も考え方が載っているため、皆さんの「考え方を変えるきっかけ」「頭を動かすきっかけ」になる考え方が載っているかもしれません。

この記事がなにか本を手に取るきっかけになれば幸いです。たまにはゆっくり読書を楽しみましょう!

コメント