イメージセンサーで写真が変わる!|イメージセンサーの画素数とセンサーサイズの話

デジタルカメラやスマートフォンのカメラのスペックには画素数という項目があります。特にスマートフォンでは画素数の多さをアピールポイントにしている機種はよく見かけます。

また、画素数とあわせて「35mmフルサイズ」「APS-Cサイズ」など〇〇サイズと書かれているセンサーサイズの項目があり、これらの項目は写真の出来栄えに非常に重要な項目になります。

画素数は多いほうが、センサーサイズは大きいほうが性能がいいカメラなのは確かなんですが、性能がいいカメラのほうがいい写真が撮れるかというと、実はそうでもなかったりします。

画素数が多く、センサーサイズが大きくなることによるデメリットを理解せずにカメラを買うと、高いお金を出したのに思ったような写真が撮れない…と後悔してしまうことも。

今回はそんなイメージセンサーのサイズと画素数についてまとめてみました。

この記事を読めば、画素数やセンサーサイズの意味を理解でき、写真にどう影響するかの感覚がつかめると思います。ぜひ、自分にあったカメラ選びの参考にしていただけると幸いです。

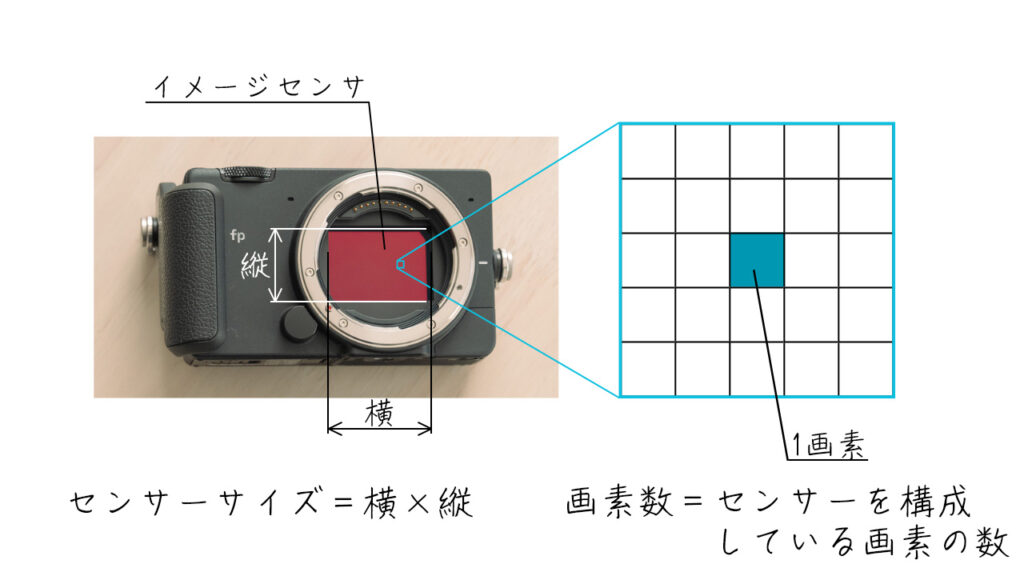

イメージセンサーは画素で構成される

イメージセンサーとはレンズを通ってきた光を受けて、その受けた光をデジタル画像に変える役割があります。イメージセンサーは画素により構成されており、1つ1つの画素が光を受けています。画素とはイメージセンサの最小単位のことです。

センサーサイズとは光を受ける面の大きさ、画素数とはイメージセンサーに入っている画素の数のことです。

2025年1月現在、最上級カメラのセンサーサイズ、画素数がどのくらいかというと

| 機種名 | センサーサイズ | 画素数 |

|---|---|---|

| デジタル一眼レフ 富士フイルム GFX100Ⅱ | 43.8×32.9mm | 約1億200万画素 |

| スマートフォン Galaxy S24 Ultra | 約9.8×7.3mm | 約2億画素 |

ちなみに、私の持っているカメラはこのくらい

| 機種名 | センサーサイズ | 画素数 |

|---|---|---|

| sigma fp | 約36×24mm | 約2460万画素 |

| LUMIX S5IIX | 約36×24mm | 約2420万画素 |

| iphone 12 mini | 約5.65×4.23mm | 約1200万画素 |

私の持っている機材は大したことはないと思われるかもしれませんが、趣味でカメラを楽しむ分にはこれで十分です。

理由は後述します。

イメージセンサー=窓とカーテンとして考える

イメージセンサーの画素数とサイズは写真の出来栄えを大きく左右します。出来栄えと言ってもいろいろな要素があるため、単純な説明だと理解が非常に難しいです。

このあと画素数とセンサーサイズについて解説しますが、イメージセンサーは窓とカーテンとして考えると理解が進みます。窓の大きさがセンサーサイズ、カーテンの網目が画素数です。

いきなり何を言い出すのかと思うかもしれませんが、下図のような窓とカーテンを想像して以降の解説を読んでみてください。

画素数が写真の出来栄えに与える影響

画素数の影響一覧は以下のとおりです。

| 画素数 | 多い | 少ない |

|---|---|---|

| 画質(解像度) | 良い | 悪い |

| データ容量 | 大きい | 小さい |

| 暗所性能 | 低い | 高い |

画質(解像度)

写真の出来栄えは撮影に使用したカメラの画素数によって変わります。1億画素のカメラで撮った写真は1億画素の写真になり、1000万画素のカメラで撮った写真は1000万画素になります。

ではどのくらい必要なのかというと、個人的には趣味目的で使うくらいなら1000万画素もあれば十分だと私は思っています。

なぜそう思うのかについては、まずは以下の写真を見てみてください。

※本サイトで写真の作例を上げる際に使用している画素数

※本サイトで一般的に使用している画素数

拡大してみると…

今この記事を見ている皆さんのディスプレイのサイズによって見え方が変わってしまいますが、拡大前の写真であれば246万画素も109万画素もあまり見え方が変わらないと思います。特にスマートフォンで見てみると更に差はわかりにくくなります。

流石に拡大すると差が出ますが、撮った写真をここまで拡大することは稀かと思います。

唯一高画素が必要になるのは、写真を部分的に切り取る時ですが、ここまで拡大して切り取るくらいなら、もう少し近づいて撮影するか、レンズを変えるべきかと思います。

データ容量

画素数が増えることにより、単純にデータ数が増えるためデータ容量が大きくなります。

色合いや圧縮具合により容量は変わりますが、上記マグカップの写真の最高画質(未圧縮)の場合以下の容量差が出てきます。

| 画素数 | データ容量 |

|---|---|

| 2400万画素 (6000×4000) 元データ | 7813KB (7.8MB) |

| 約246万画素 (1920×1280) | 608KB |

| 約109万画素 (1280×853) | 277KB |

| 約10万画素 (387×258) | 30KB |

本サイトに載せている画像はあえて画素数を落としているくらいです。

暗所性能

更に画素数が増えることによるデメリットとして、暗い場所での撮影が難しくなることが挙げられます。

ここで先述のカーテンを思い出してください。

カーテンの網目1つ1つが画素とすると、画素数が少ないのが網目の粗いレースカーテン、画素数が多いのが網目の細かい遮光カーテンです。

こう考えると、どちらが明るいかというとレースカーテンのほうが明るいことはイメージできると思います。

つまり画素数が多いほど1画素の受光面積が小さくなり、弱い光だとセンサーが感知できなくなります。光量不足をISO感度を上げてカバーしようとするとノイズが乗ってしまうため、画素数が増えると夜間などの暗い環境に弱くなります。

宣伝用の大型ポスターや個展を開くといった大判に印刷するような状況では、画素数が少ないと1つ1つの画素が引き伸ばされ、粗さが目立ってしまいますが、趣味で写真を楽しむくらいならそこまでの画素数は不要です。

イメージセンサが写真に与える影響

センサーサイズの影響一覧は以下のとおりです。

| センサーサイズ | 大きい | 小さい |

|---|---|---|

| 画角 | 広い | 狭い |

| ボケ | 大きく見える | 小さく見える |

| 暗所性能 | 高い | 低い |

| 階調 | 良い | 悪い |

| カメラの大きさ | 大きい | 小さい |

| カメラの重さ | 重い | 軽い |

画角

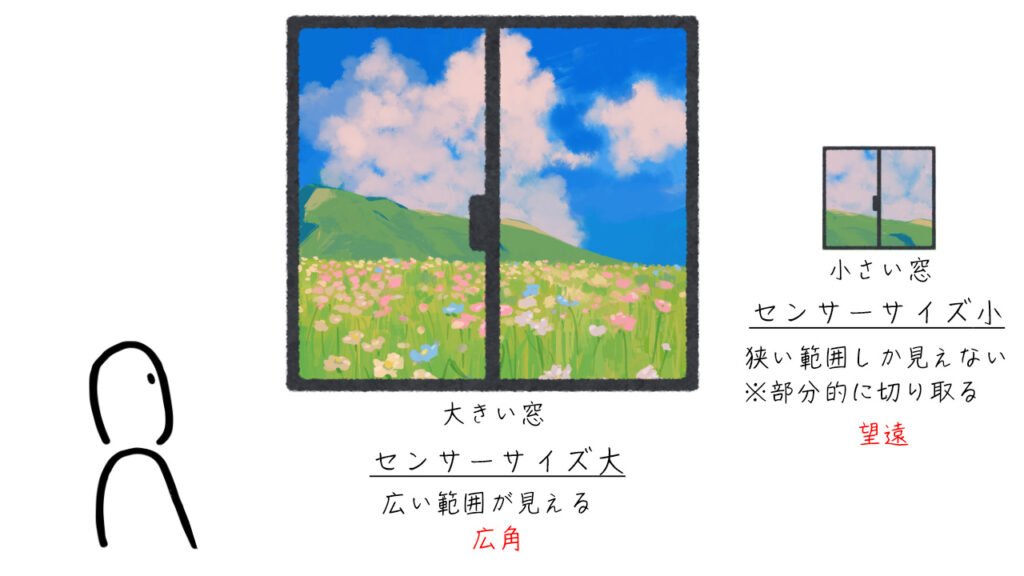

センサーサイズが変わると画角が変わります。大きいセンサーは広い画角(広角寄り)、小さいセンサーは狭い画角(望遠寄り)になります。

なぜ画角が変わるのかは、大きい窓と小さい窓のどちらが広い範囲が見えるかを想像してもらうとよく分かると思います。

カメラで「何を撮影したいか」によって使いやすい画角は変わります。例えば、広大な星空を撮りたいなら広角、飛び立つ飛行機を拡大して撮りたいなら望遠といったように、被写体や撮りたい写真によって変えるものです。

センサーサイズが大きくても望遠レンズを使えば被写体を拡大して撮影することは可能ですが、望遠レンズは比較的高価で、大きく重たいものが多いです。撮りたい被写体に合わせてセンサーサイズを選びましょう。

ボケ

センサーサイズが変わるとボケの大きさが変わったように見えます。変わるわけではなく変わったように見えます。

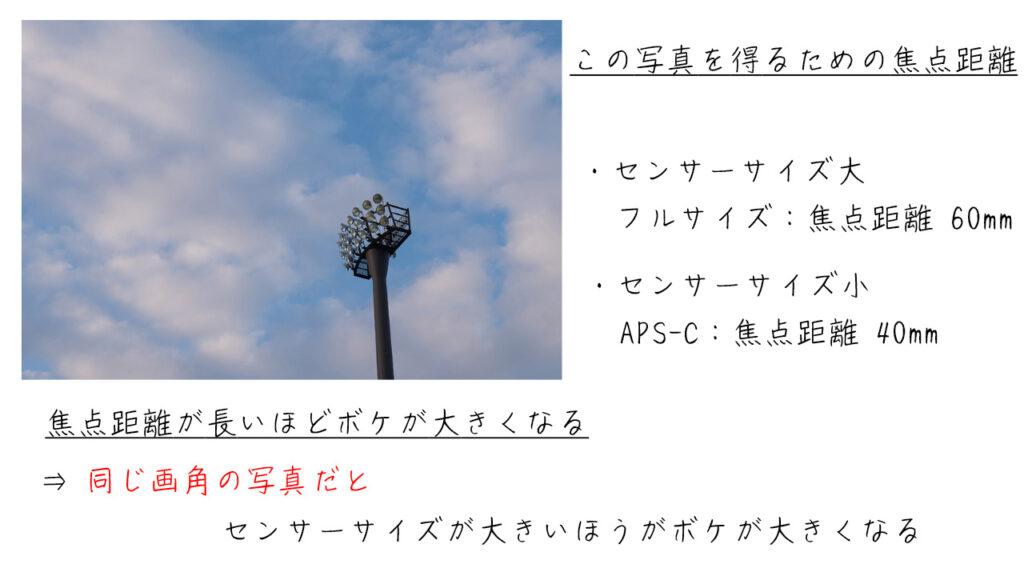

ボケの大きさはセンサーサイズではなく、レンズの焦点距離によって決まり、焦点距離が長いほどボケが大きくなります。

ここで先述の画角の変化を考えると、センサーサイズが小さくなると望遠側(焦点距離が長い側)となります。センサーサイズが小さいカメラでサイズの大きいカメラと同じ画角を得ようとすると、広角側(焦点距離が短い側)のレンズを使う必要があります。

つまり、同じ画角の写真を撮ろうとした場合、センサーサイズが大きいほうがボケが大きくなるということです。

ボケの大きさについては、大きいほうがカメラで撮った感は出ます。しかし、広い範囲にピントを合わせたい風景や物撮り、前後に並んだ集合写真など、ぼかしたくないシチュエーションだと逆にデメリットになります。

暗所性能

センサーサイズが変わることで暗所性能にも影響があります。これは画素数の項目で説明したときと同じ考え方で理解できます。

カーテンの網目の数(画素数)が変わらない場合、窓(センサーサイズ)が大きくなるほど、カーテンの網目が粗くなります。

つまりセンサーサイズが大きい方が1画素の受光面積は大きくなるため、少ない光量でもイメージセンサーが光を感知でき、暗い場所に強いということになります。

階調

階調とは明暗や色変化のグラデーションのことです。階調も暗所性能と似た考え方で問題ありません。

1画素あたりの受光面積が大きくなると、1画素が得られる光の情報は多くなります。そのためより正確な明るさ、色彩を再現することができるようになり、階調が豊かな写真を撮影することができます。

センサーサイズが大きいほうが1画素のサイズも大きくなるため、階調が豊かになるということです。

カメラの大きさ・重さ

センサーサイズが大きくなるとカメラのボディが大きく、重たくなる傾向があります。最近はセンサーサイズの割に小さいカメラも増えてきましたが、センサーサイズは小さいほうが携帯性が良いものが多いです。

以下の記事でも書いたように、大きく重たいカメラだと持ち運ぶためのカバンも大きくなり、持ち運ぶハードルが上がります。カメラは持ち出して使ってなんぼです。

また、センサーサイズが大きいほうが高価なカメラが多いです。せっかく高いカメラを買っても、持ち運ぶ頻度が頻度が減るくらいなら、小型のカメラでたくさん使ったほうが幸せになれると思います。

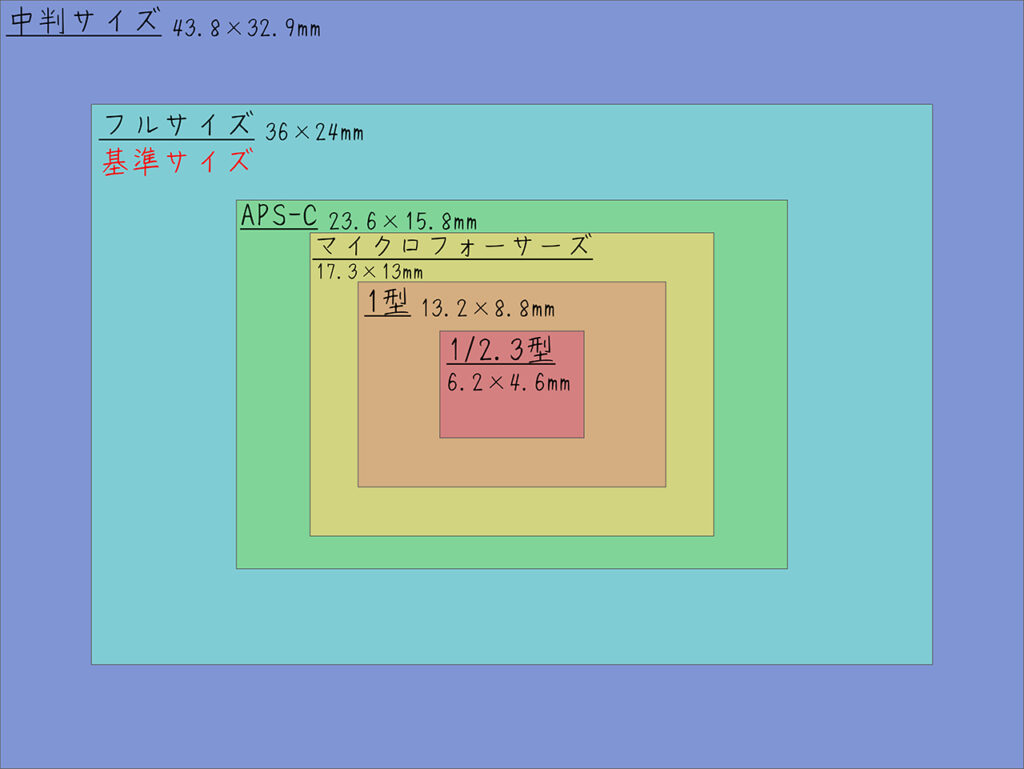

センサーサイズ規格一覧

センサーサイズはいくつか規格があり、それぞれ大きさが決まっています。現在主に使用されている名称と大きさを以下の図のとおりです。

中判サイズ(43.8✕32.9mm)

市販されている最も大きなセンサーサイズ。(業務用途では更に大きなものもあるようですが、普通の人は買わないでしょう…)先述した富士フイルムのGFX100IIがこのサイズです。

センサー面積は後述のフルサイズ比で約167%です。

私は使ったことがありませんが、GFX100IIの描写は圧倒的とレビューはよく見かけます。ただし、高画質な写真が撮れる代わりに、価格も高価でカメラ自体も大きいです。高価な買い物になるので購入する際は十分な検討を。

フルサイズ(36✕24mm):基準サイズ

フルサイズはフィルムカメラで使用される35mm判フィルムとほぼ同じサイズになります。フィルム基準で考えた時に同等ということから、イメージセンサーもフルサイズが基準になっています。

フルサイズ機はセンサーの大きさから、カメラ自体も重たくなる傾向ですが、最近はSIGMA fpシリーズやLUMIX S9など小型軽量の機種を出てきています。

【私の愛用カメラ】SIGMA fp

APS-C(23.6✕15.8mm)

APS-Cはフルサイズの一回り小さい規格ですが、APS-C規格は明確な基準がないため、同じAPS-C機でもサイズが異なることがあります。

センサー面積はフルサイズ比で約43%です。

各メーカーからエントリー機種が販売されていることから、カメラを始める際に初めに手に取る人が多いのではないかと思います。私も初めての一眼レフはAPS-Cのレンズキットでした。

フルサイズ機に比べコンパクトで軽量である傾向があるため、サブカメラとして選ぶカメラマンも多いです。

一眼レフだけでなくRICOH GRⅢなど、高級コンパクトデジタルカメラにも採用されており、選択の幅も広く、性能と価格のバランスも良いセンサーサイズです。

APS-C キヤノン(22.3✕14.9mm)

キヤノンのAPS-C機は他社のAPS-C機より少し小さくなっています。これは先述したAPS-Cの基準が明確でないことが理由です。

センサー面積はフルサイズ比で約38%です。

マイクロフォーサーズ(17.3✕13mm)

パナソニックとオリンパス(現在のOM System)が採用する規格です。

センサー面積はフルサイズ比で約26%です。

センサーサイズが小型であるため、軽量でコンパクトな機種が多く、望遠側に有利なため、野鳥撮影や子どもの運動会など遠くの被写体を撮影するのにおすすめです。

1型(13.2✕8.8mm)

小型軽量をメリットとするコンパクトデジタルカメラで主に採用されているセンサーサイズです。また近年では高画質カメラを搭載したスマートフォンでも採用されています。

センサー面積はフルサイズ比で約13%です。

1型以下のサイズ(1/◯型)

1/1.7型、1/1.9型、1/2.3型など分数で表されるセンサーサイズ。GoProやInsta360などのアクションカメラ、iphoneなどの一般的なスマートフォンに採用されています。近年では小型センサーによるボケにくさを画像処理やAIによる補完技術によりカバーできるようになってきています。今後はより自然に近いボケ感に加工することも可能になってくるでしょう。

気にするべきは画素数よりもセンサーサイズ

イメージセンサーにより写真の出来栄えは大きく変わります。画素数が多いほど、センサーサイズが大きいほどいい写真が撮れるわけではありません。

画素数もセンサーサイズもどちらも重要な要素ではありますが、画素数よりもセンサーサイズが重要です!撮りたい写真に合わせて自分にあったセンサーサイズを選びましょう!

今回の記事がカメラ選びの参考として、皆さんの後悔のない選択の役に立てれば幸いです。

コメント