名画から写真上達のコツを学ぶ:「絵を見る技術」秋田麻早子 著

「いい写真が撮れない」「なんとなくバランスが悪い気がする」「なんだか普通の写真しか撮れない」——そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

もしかしたらその答え、名画の中にヒントがあるかもしれません。

今回紹介するのは、美術史研究家・秋田麻早子さんによる一冊『絵を見る技術』。

本書は名画がいかにして見る人の視線を惹きつけているか、その理由が言語化されており、これは写真にも活かせるのでは!と感じた本です。

いいと思う写真は人それぞれで、一概にこうすればいいという答えはありません。しかし、多くの人々を魅了してきた名画は確かに「いい絵画」であり、その理由がわかると「いい写真」につながるかもしれません。

今回は、そんな名画の中に隠された写真撮影のコツを、事例も用いながら紹介します。

※本記事に掲載の名画はパブリックドメインQ:https://publicdomainq.net/から引用しています。

本の概要

『絵を見る技術』(秋田麻早子 著、朝日出版社)は、名画が名画である所以を、センスではなく、ロジカルに言語化された本です。

主役の配置・視線の流れ・色の使い方・重心の取り方——

美術史に名を残す画家たちは、こうしたさまざまな要素を効果的に使い、注目してほしい部分に視線を誘導させるようにデザインされています。こうした要素を知ることで、単に見るだけではなく、なぜいい絵だと感じたのかの理由が見えてくるようになります。

絵画に使われている要素は写真においても活用でき、いいと思った写真のどこに惹かれたのかの理解や、どう撮れば惹かれる写真が撮れるのかが意識できるようになります。

普段絵画に触れない方でも、写真・デザイン・映像など扱う方にもおすすめできる一冊です。

絵画で使われている技術

主役をはっきりと|フォーカルポイント

写真で最も大事なのは、「何を見せたいのか」を明確にすること。この見せたいものが撮影者側の「フォーカルポイント(焦点)」です。

「何を見てほしいのか」「どこを見ればいいのか」が曖昧な写真は、見た人がフォーカルポイントに気づきにくく、印象に残りづらい写真となってしまいます。

ポートレートのように主役がわかりやすい場合はあまり考えなくても見せたいものに目がいきますが、たくさんの被写体の中で見せたいものを目立たせるためにはどうすべきか。

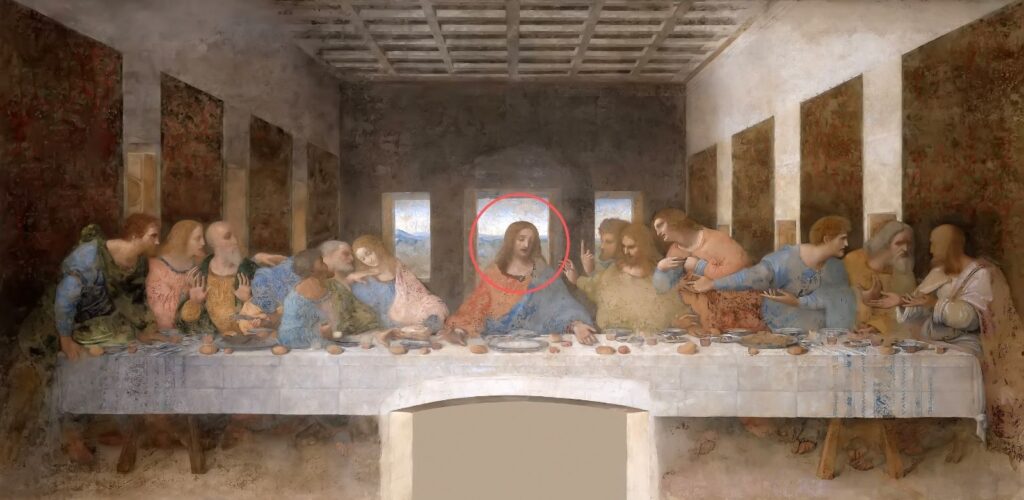

絵画だと例えば、有名なレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」

この絵の主役は中央のイエス・キリスト。他の人物と同じ大きさで描かれていますが、イエス・キリストの背景のみ、窓枠から見える外の景色となっており、人物の顔と背景のコントラストを強め、目立たせています。

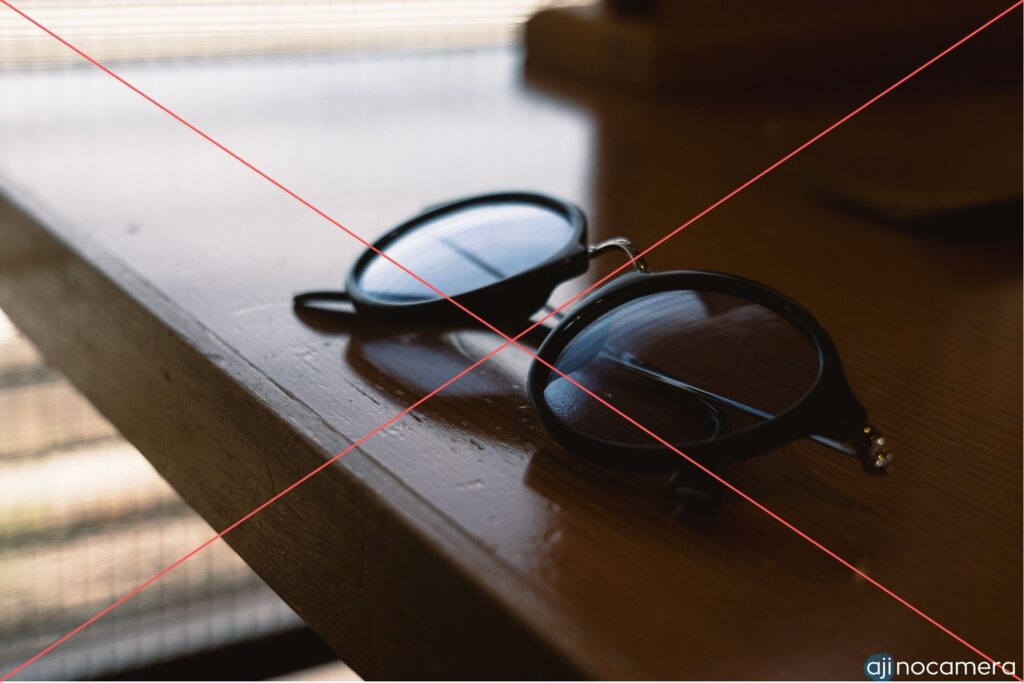

写真で活用してみる

主役と周囲とのコントラストを意識し、フォーカルポイントを明確にすると、見る人にとって迷わない「伝わる写真」になります。

カラーもいいですが、モノクロで写真を撮るとコントラストに対する意識が身につきやすいです。

主役に視線が動くように|リーディングライン

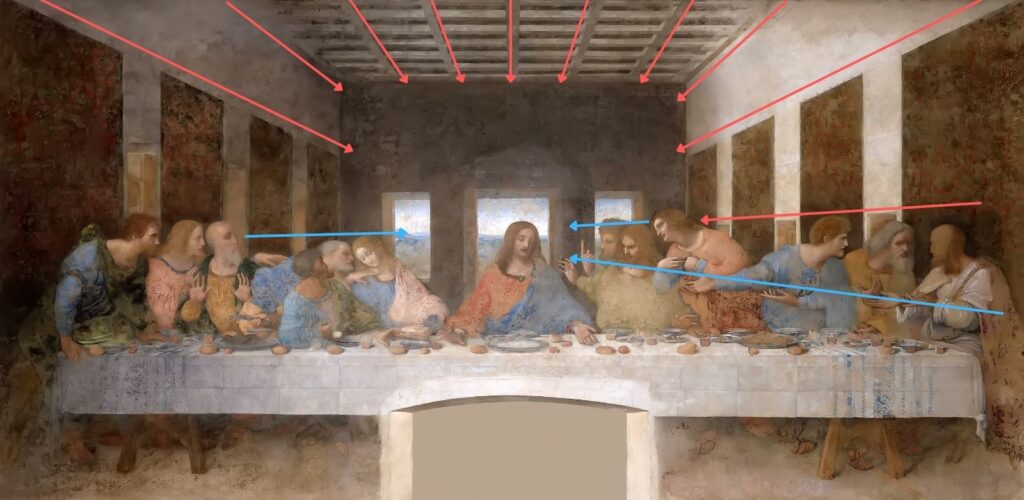

人間の目は、無意識のうちに視界の中の「線」を追う傾向があると言われています。このような視線を誘導する線は「リーディングライン」と呼ばれています。

このリーディングラインの先に、先程のフォーカルポイントがあった場合、自然に視線をフォーカルポイントに誘導することができるというわけです。

前項と同じように「最後の晩餐」を例に見てみると、部屋の天井角、壁の模様のパースがイエス・キリストの方に向かうようにデザインされています。他にも、周囲の人々の視線や手の方向で中央に目が流れるような工夫も見られます。

写真で活用してみる

道路や草木など、リーディングラインを取り入れるだけで、写真に流れが生まれます。

全体のバランスを意識して|リニア・スキーム

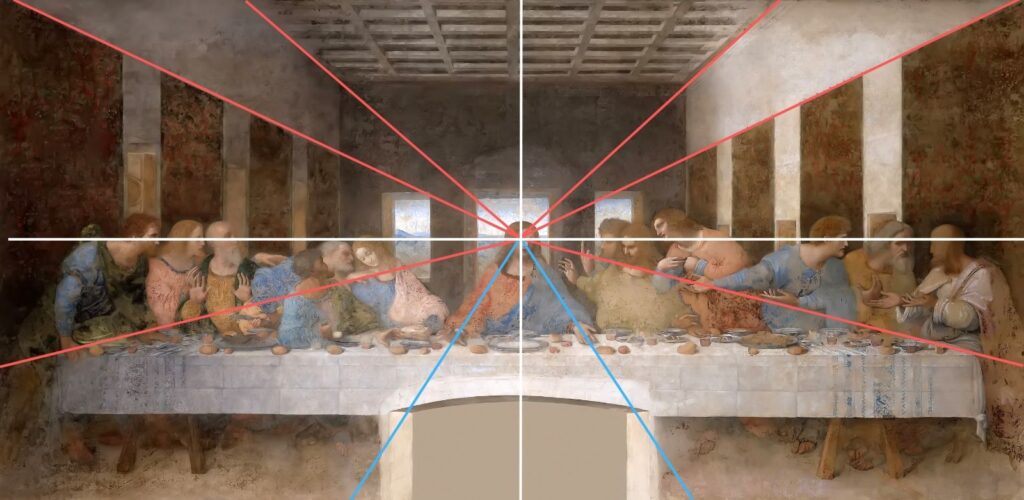

視界に映る線は視線を操るだけでなく、見たもののバランスも作り出します。

基本的には十字線と対角線が意識できる写真は安定感があり、不自然に傾いていたりすると、主役よりも不安定さが悪目立ちします。

同じく「最後の晩餐」を例に見てみると、イエス・キリストの右目付近を中心に周囲の人々の頭の位置、壁やテーブルのパース、イエス・キリストの手の方向が全て放射線状に伸びています。バランスが悪くならないように、主要な線を1点に集中させるようにデザインされています。

写真で活用してみる

なんでもない写真でも、中心線・対角線を意識することで安定感のある、主役の印象が残りやすい「見るに心地よい」写真になります。

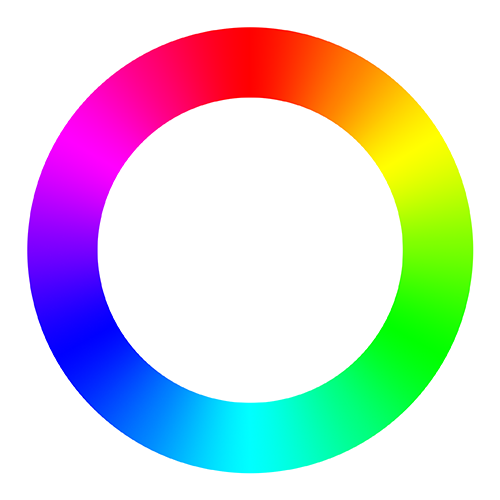

いい色の組み合わせを探す|カラー・スキーム

色によって見たときの印象は大きく変わります。赤は熱い、青は冷たいなど、色には温度、重さ、感情などをイメージさせる効果があり、印象を決める非常に強い要素です。

ここではフェルメールの「真珠の耳飾りの少女」を見てみると、黄・青がメインで使われており、配色が美しいです。色の関係を示す色相環を見ると、黄と青は反対の色であり、お互いの色を引き立て合う相性のいい色であることがわかります。

写真で活用してみる

主役とその周囲の色を意識することで、より主役を引き立たせる写真とすることができます。

そこにあるものを撮影する風景やスナップなどは、正直色を意識するのは正直難しいと思いますが、空の色や自然の緑などカメラ位置を色々と変えることで、案外いい色の組み合わせが見つかったりします。

離れた色を使わなくても、同じ色で明暗を組み合わせても◯

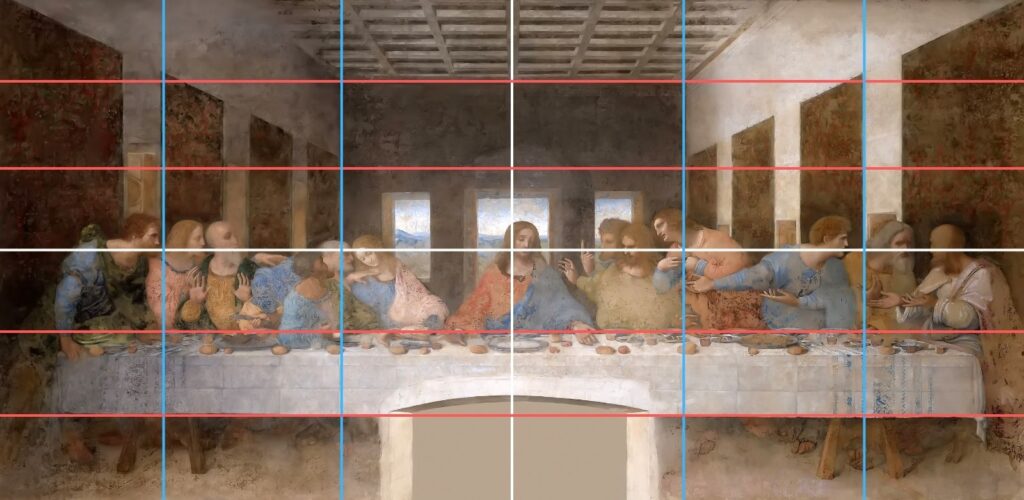

写真に写る要素の整理|構図のパターン

主役や他に写るものをどう配置するか、画面内のラインをどう走らせるか、画面内がきちんと整理されている写真は見ていて印象に残るもの。

構図がしっかりと作り込まれている写真は、不自然な印象を受けにくく、素直に写真を見ることができます。不自然さは悪い意味で印象に残るため、できるだけ排除することが望ましいです。

以下は「最後の晩餐」に縦横1/6に分割線を入れてみた画像です。横線(赤線)は天井、テーブルのラインと重なり、縦線(青線)は壁のライン、テーブルの足が配置されていることがわかります。

写真で活用してみる

建物など水平を意識すると、見る人にストレスなく伝わる美しい写真に。基本の構図としてよく出てくる三分割法は、縦横三分割のラインの交点に置く手法ですが、余白がちょうどよく使いやすい構図です。

写真をうまく撮るコツ

ここまで見てきたように、コントラストや色、バランスを意識することがポイントになります。この中でもバランスについては、撮影前にパッと意識するのは慣れないと難しいです。

バランスについてはカメラ上のアシストラインを使うことで、バランスのいい写真が取りやすくなります。

SIGMA fpの場合

名画を参考に写真の腕を磨こう

私たちはつい、「良い写真=感性」と思いがちですが、「絵を見る技術」読んでみると、感覚的に見える魅力も明確な“技術”があることに気づかされます。

フォーカルポイント、リーディングライン、バランス、色、構図——これらを意識するだけで、撮る写真は確実に変わります。

本書は写真を撮る技術以外にも、いろいろな絵画を見ることができ、その絵画に使われている技術を細かく説明されているので、純粋に読んでいて楽しい本です。

おすすめの本ですので、ぜひ一度手に取って読んでみてください!

コメント